Stable Diffusion で Kawaii イラストを生成するためにやったことまとめ (作例 + Notebook付き)

目次

- 潜在空間上でのプロンプト計算 (線形補完、morphing)

- Kawaii イラスト生成

- Jupyter Notebook 作成(潜在空間上の計算、Google Colab / ローカル両対応、Waifu Diffusionサポート)

- おまけ: morphing

潜在空間上でのプロンプト計算 (線形補完、morphing)

プロンプトにより生成される内部ベクトルに対して、補正プロンプトを重み付きで足し引きすることを思いつき、以下の解説記事を書き機能追加パッチを公開した。

意味のちょい足しや、最近流行りのmorphingに使える。

Kawaii イラスト生成

Stable Diffusion は日本風の Kawaii 画像を出すのがあまり得意ではないように感じる。

この問題を、海外の上手なイラスト風のプロンプトという高確率で品質の安定するプロンプトをベースにし、潜在空間上でのプロンプト計算により若干日本風に寄せることで解決した。

潜在空間上での計算イメージ: (海外の上手なイラスト風) + 重み * (日本アニメ風 - 海外風)

ベースプロンプトの安定した作画と、日本風の Kawaii 要素のいいとこ取りに成功している(と思う)。

今日のベスト #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/VqItTAHPRH

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月2日

#StableDiffusion の内部に手突っ込んでkawaii補正した例 (左が元、右が補正後) #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/g1cAdiEOUi

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月5日

Stable Diffusionで試行錯誤しましたが、かわいいと背景を同時に成立させるのは難しいですね…… (プロンプトは過去ツイに) pic.twitter.com/IAcUd5cXCo

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月31日

同じプロンプトから補正式の重みを変えて得られた2枚 #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/VqrAxOvBFi

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月7日

ほぼ自動で10,000パターン探索した結果が出始めた #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/IDpT9EG2FJ

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月6日

シード値総当りで見つけた良さそうな元絵と、そこからプロンプト演算で調整した完成版 #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/S4quvBBPyj

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月2日

もう少し調整したいけどキリがないのでこの辺で #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/xRfBX1XOde

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月8日

実際のプロンプトや各種パラメーターはツイートした画像のALTを参照のこと。

以下の Notebook に ALT の内容をコピペすることで、誰でも全く同じ画像を得ることができる。

Jupyter Notebook 作成(潜在空間上の計算、Google Colab / ローカル両対応、Waifu Diffusionサポート)

txt2img, img2img を簡単に使えるようにした Notebook。

潜在空間上のプロンプト計算をサポートし、ローカルPCとGoogle Colabの両方に対応している。

また、モデルを差し替えることで Waifu Diffusion (wd-v1-2-full-ema.cpkt) も動作する。

メモリ消費量がギリギリのため、ランタイムが止まったら"ランタイム > 再起動してすべてのセルを実行"を選択すること。

おまけ: morphing

潜在空間上での補正計算を、重みを変えながら繰り返し実施して動画化すると、以下のように ある程度構図を保ったまま別のプロンプトに向かって遷移するmorphingが実現できる。

#StableDiffusion で油絵をちょっとずつアニメ風に寄せるテスト。どのあたりが好み? pic.twitter.com/WV9IMpoqrc

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月26日

https://t.co/2jzzE2bkIg

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月27日

ピラミッドからエジプト要素をちょっとずつ引き、代わりに日本要素を足していく例 (prompt: pyramid + α(japan - egypt)) #StableDiffusion pic.twitter.com/e5V7WHmEww

■

Stable Diffusion で Kawaii イラストを生成するためにやったことまとめ (作例 + Notebook付き)

目次

潜在空間上でのプロンプト計算 (線形補完、morphing)

プロンプトにより生成される内部ベクトルに対して、補正プロンプトを重み付きで足し引きできる。 意味のちょい足しや、最近流行りのmorphingに使える。

Kawaii イラスト生成

Stable Diffusion は日本風の Kawaii 画像を出すのがあまり得意ではないように感じる。

この問題を、海外の上手なイラスト風のプロンプトという高確率で品質の安定するプロンプトをベースにし、潜在空間上での意味計算により若干日本風に寄せることで解決した。

潜在空間上での計算イメージ: (海外の上手なイラスト風) + 重み * (日本アニメ風 - 海外風)

ベースプロンプトの安定した作画と、日本風の Kawaii 要素のいいとこ取りに成功している(と思う)。

今日のベスト #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/VqItTAHPRH

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月2日

#StableDiffusion の内部に手突っ込んでkawaii補正した例 (左が元、右が補正後) #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/g1cAdiEOUi

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月5日

Stable Diffusionで試行錯誤しましたが、かわいいと背景を同時に成立させるのは難しいですね…… (プロンプトは過去ツイに) pic.twitter.com/IAcUd5cXCo

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月31日

同じプロンプトから補正式の重みを変えて得られた2枚 #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/VqrAxOvBFi

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月7日

ほぼ自動で10,000パターン探索した結果が出始めた #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/IDpT9EG2FJ

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月6日

シード値総当りで見つけた良さそうな元絵と、そこからプロンプト演算で調整した完成版 #StableDiffusion #StableDiffusionKawaii pic.twitter.com/S4quvBBPyj

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年9月2日

実際のプロンプトや各種パラメーターはツイートした画像のALTを参照のこと。

本記事末尾にある Notebook に ALT の内容をコピペすることで、誰でも全く同じ画像を得ることができる。

morphing

潜在空間上での補正計算を、重みを変えながら繰り返し実施して動画化すると、以下のように ある程度構図を保ったまま別のプロンプトに向かって遷移するmorphingが実現できる。

#StableDiffusion で油絵をちょっとずつアニメ風に寄せるテスト。どのあたりが好み? pic.twitter.com/WV9IMpoqrc

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月26日

https://t.co/2jzzE2bkIg

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月27日

ピラミッドからエジプト要素をちょっとずつ引き、代わりに日本要素を足していく例 (prompt: pyramid + α(japan - egypt)) #StableDiffusion pic.twitter.com/e5V7WHmEww

Jupyter Notebook

txt2img, img2img を簡単に使えるようにした Notebook。

潜在空間上のプロンプト計算をサポートし、ローカルPCとGoogle Colabの両方に対応している。

Stable Diffusion のプロンプトで意味の足し算・引き算をする

Zenn で書いてみた zenn.dev

Stable Diffusion メモ

概要

画像生成 AI の Stable Diffusion について取り急ぎ需要のありそうな点をメモ

- NSFW フィルタの無効化

- VRAM 8GB の GPU での設定方法

NSFW フィルタの無効化

ローカルPCで設定する手順

一応必要な人向けに手順を書いておくと、diffusers/pipelines/stable_diffusion/safety_checker.py の forward メソッドで判定とフィルタリングをしているので、中身を return images, [False] * len(images) 1行に置き換えると良い #StableDiffusion

— td2sk🤔️ (@td2sk) 2022年8月23日

Google Colaboratory 用手順

Google アカウントを BAN されても知らん*1。自己責任で

- !pip install diffusers で diffusers をインストールする

- ファイルから /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/diffusers/pipelines/stable_diffusion/safety_checker.py を開く

- ローカルPCの手順と同様の修正を行い、Ctrl+S で保存する

- ランタイム > ランタイムを再起動 を実行

VRAM 8GB の GPU での設定方法

diffusers を通して利用する場合

基本的には 公式の利用手順に沿って設定すればよいが コメントにある通り autocast を用いないとエラーが発生する。

import torch

from torch import autocast

from diffusers import StableDiffusionPipeline

model_id = "CompVis/stable-diffusion-v1-4"

device = "cuda"

# torch_dtype=torch.float16 を追加する

# Windows環境での初回実行時のみ、Administrator権限で実行する必要がある (Symlinkを作るため)

pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(model_id, torch_dtype=torch.float16, use_auth_token=True)

pipe = pipe.to(device)

prompt = "sushi on dish"

# 公式ドキュメントに記載がないが、pipe(prompt) の前に with autocast("cuda"): を入れておかないと float16 と float32 が競合してエラーになる

with autocast("cuda"):

image = pipe(prompt)["sample"][0]

image

Stable Diffusion を直接使う場合

README.md に従って設定する。 github.com

実行する前に scripts/txt2img.py を修正する

diff --git a/scripts/txt2img.py b/scripts/txt2img.py index da77e1a..f40a835 100644 --- a/scripts/txt2img.py +++ b/scripts/txt2img.py @@ -186,6 +186,8 @@ def main(): config = OmegaConf.load(f"{opt.config}") model = load_model_from_config(config, f"{opt.ckpt}") + # モデルを fp16に変換する + model = model.to(torch.float16) device = torch.device("cuda") if torch.cuda.is_available() else torch.device("cpu") model = model.to(device)

また、標準のバッチサイズ3ではVRAMに乗らないため、実行時オプションで --n_samples 1 もしくは 2 を指定する*2

MOSAIC.WAV と物理

この記事は MOSAIC.WAV Advent Calendar 2020 の 20 日目の記事です。 昨日はげきちんさんの愚民自転車部(非公認)でした。

はじめに

MOSAIC.WAV の楽曲には、科学、ゲーム、時事等々、様々なネタが登場します。 しかし、ネタが広範囲かつディープなため、気づかないままになっていることも多々あると思います *1。

今回は Advent Calendar という機会に、自分の好きな物理学に関する曲の背景や歌詞の仕掛けについて語ってみます。 みんながそれぞれ詳しい分野で語ってくれたらもっと理解が深まると思うの。

扱う曲

今回は、MOSAIC.WAV の楽曲のうち、特に物理学要素の強い以下の楽曲の背景知識や歌詞について扱います。

Gravity Pavillion (重力波,重力波天文学)

Gravity Pavillion では、曲名の通り重力(特に重力波)がテーマになっています。

この曲は、重力波によって見えるようになった広大な宇宙の領域をパビリオンになぞらえるという、エモたれ*3必須のお気に入り曲です*4。 この記事を読んだ人にもエモたれを感じてほしい。

高校の物理では、重力理論としてニュートンの万有引力を習ったと思います。 しかし、これは近似理論で、より正確にはアインシュタインの一般相対性理論(一般相対論)が成り立つことがわかっています*5。

一般相対論では、質量*6によって時空そのものが歪むという考え方をします。 物質や光は歪んだ空間にそって真っ直ぐ進もうとするため結果的にコースが曲がってしまい、重力に引っ張られて落下するように見えるというわけです。

さて、ここで重力源(たとえば太陽)が激しく動いたらどうなるでしょうか。 地球で観測すれば、太陽からの重力が強くなったり弱くなったりするでしょう。 重力は時空の歪みなので、時空自体の伸び縮みがまるで波のようにじわじわと*7伝わることになります*8。 これを重力波といいます。

重力波は一般相対論の基礎であるアインシュタイン方程式から出てくる現象なので、理論の提唱当初からその存在が予想されていました。もし重力波が理論通りに見つかれば、一般相対論の正しさについての強力な証拠になります。

しかし、重力波による時空の伸び縮みはほんの僅かです。理論の検証のためには、およそ 10^-21m 程度の距離の変化を検出する必要があります。 これは、太陽と地球の距離が水素原子 1 つ分(10^-10m)伸び縮みする程度の差でしかありません。

そのため、理論でも間接証拠の面でも*9重力波の存在は確実と見られていましたが、初観測に成功したのはつい最近、 2015 年です*10。

Gravitational waves discovered: 'we did it'

長年待ち望まれていた成果ということもあり、業績を上げてから受賞まで何十年もかかるノーベル賞には珍しく、2017 年受賞となりました。

重力波の観測により、重力波天文学という新たな分野も誕生しました。

天文学では、古来から人の目によって記録が行われていました*11。 中世、ガリレオによって望遠鏡が発明されてからも、人の目による観測であることには変わりませんでした。

近代になると、電磁気の性質が判明したことで、宇宙から飛んでくる電波全般*12を"観る"ことができるようになりました。 どんな種類の電波に注目するかで、それぞれ赤外線天文学、紫外線天文学、X 線天文学、などのジャンルがあります。

しかし、電磁波による観測には以下のような弱点があります。

- 間に他の物体があると遮られる

- 地球の大気でぼやけてしまう*13

- プラズマに遮られる

- まるで霧がかかったかのように、光ではプラズマの向こうを見通すことができません

一方、重力波は時空自体の伸び縮みのため、間に何があろうと関係なく突き抜けていきます。 そのため、光が地球に届かないような遠方のことも、重力波を調べることで"観る"ことができるようになりました。 初観測された 2015 年からまだ 5 年しか経っていませんが、たくさんの成果があります。

ブラックホールの合体

初めて観測された重力波は、2 つのブラックホール(それぞれ太陽の 36 倍、29 倍の質量)の合体現象の際に放出されたものでした*14。

ブラックホールは、小さいものは超新星爆発の残骸として作られることが理論的に分かっていますし、大きいもの(太陽の 10 億倍の質量など)は天文観測によって見つけることができます。 しかし、その中間の質量を持つブラックホールは、どうやってできるのかもその存在もはっきりとはしていませんでした。 今回太陽の 30 倍程度のブラックホールの合体を捉えたことで、小さなブラックホールが合体して巨大ブラックホールに成長していくという仮説の信憑性が上がったことになります。

宇宙の誕生に迫る

宇宙は、小さな火の玉が急膨張して誕生したという、いわゆるビッグバン仮説は聞いたことがあるかと思います。 この仮説も様々な証拠からかなり信憑性は高いものと考えられています。

望遠鏡や電磁波の観測で宇宙の非常に遠いところを観ると何が見えるでしょうか。 例えば 130 億光年先の宇宙を観ると、光がそこから地球に届くまで 130 億年かかるので、まさに 130 億前に起きた現象が見えていることになります。

この"遠くを見れば過去が見える"ことは、ビッグバン仮説の検証にも使われています*15。

しかし、初期の宇宙はまだ膨張しきっておらず、非常に熱い(数兆~数千度)状態でした。 このような温度では物質はプラズマ化しているため、先に述べた通り光は遮られてしまいます。 そのため、この時期より前は霧がかかったかのように見通すことができません。

プラズマがなくなったのは*16宇宙誕生から 38 万年後、温度が 3000 度に下がったころだと考えられています。 そのため、どんなに遠方を見ても、宇宙誕生から 38 万年の間は、"遠くを見れば過去が見える"という手法が使えないのです。

お察しの方もいるかと思いますが、ここで重力波が使えます。 先程述べたように、重力波はプラズマの影響を受けないため、重力波を使って"遠くを見れば過去が見える"を実践すれば、もっと前まで遡ることができるようになります。

生まれたての宇宙が見えるかもなんて、ワクワクしますね。

歌詞ピックアップ

曲全体に重力の要素が散りばめられているため、全て解説すると引用の範囲を超えてしまうことになります。そのため、特に面白い部分についてピックアップで紹介します。 記事を読んだ上でぜひ歌詞カードを読み返してみてください。 新しい発見がたくさんあると思います。

- 「身近で未知な力」

- 「霧のプラズマが晴れるまでに」

- 「時空をひずませて」

- 重力による時空の歪みそのものですね。この曲は歌詞の大半の部分に重力の性質が込められています

- 「新しい出会いと冒険の始まりの日」

- 重力波が"見える"ようになったことで、今まで見えなかった遠くの宇宙、過去の宇宙がたくさん見えるようになった

- 科学の目が増えて、いったいこれからどんな新発見が生まれるのかワクワクしない? 私はする

歌詞カードの繰り返しマークが星と原子なのもおしゃれ*20。

スーパータピオカンデ

曲のタイトルは、素粒子物理学の観測装置であるスーパーカミオカンデに由来します。

スーパーカミオカンデは、岐阜県神岡鉱山に作られた、 Nucleon Decay Experiment(核子崩壊実験)装置、神岡(KAMIOKA) + NDE = カミオカンデ の後継機です*21。

ニュートリノの観測装置として、小柴昌俊さんや梶田隆章さんのノーベル賞につながった研究で有名ですが、もともと N はニュートリノではなく核子(Nucleon)のことを指していました。

なぜ核子(具体的には陽子)の崩壊が重要なのでしょうか。

現代の物理学では、素粒子の相互作用は標準模型という理論の枠組みで概ね説明がつくことがわかっています。その"概ね"の部分を埋めて、より多くのことを説明できる大統一理論の研究が行われていますが、その候補理論では陽子が崩壊*22することが予想されています*23。そのため、陽子が本当に崩壊するのか、崩壊するなら寿命はどれぐらいなのかを調べることで、複数ある大統一理論の候補を絞り込むことができるのです。

陽子の寿命は(寿命があるとしても)非常に長いことが知られていて、少なくとも 1034 年(つまり 1000000000000000000000000 年)以上と考えられています。 ちなみに宇宙の年齢はこれと比べるとほんの一瞬、たった 140 億年(14000000000 年)程度です。*24

「陽子の寿命が 1034 年なら崩壊するのは遥か未来だから、実験したって崩壊するところは観測できないんじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、素粒子の寿命というのは生物のそれとは異質なものです。

素粒子は生物と違って老化したり病気になったりすることはありません。 いつでも産まれたてと同じような状態を維持しているのですが、まるで延々とロシアンルーレットをやっているかのように、ある時突然死にます*25。 運悪く 1 秒で崩壊を迎える陽子もあれば、1034 年程度生きるものもあり、さらには寿命の倍や 3 倍、あるいは 100 倍など、遥かに長い期間無事なものもいます。 陽子の寿命は、たくさんの陽子の寿命の平均値のことを表しているのです。

さて、例えば陽子を 1034 個ぐらい用意してあげれば、だいたい 1 年に 1 個ぐらいは確率的に壊れてくれそうな気がしますよね。

そして、陽子というのは原子の構成要素なので、物質といわれて普通想像するようなものにはだいたい含まれています*26。

というわけで、ジャケット比較の写真で紹介したような巨大なタンクに水(H2O)を大量に入れておけば、毎年何個かは陽子が崩壊するでしょう*27。そしてその一部をセンサーで検知できれば*28、陽子が崩壊するという大統一理論の予想を確かめ、理論の候補を絞ることができます。 また、検知の頻度から陽子の寿命を推定することもできるわけです。

しかし、いくら観測しても陽子が崩壊するところを観測できませんでした*29*30。

これは実験の失敗ということではなく、陽子の寿命の見積もりに使える重要な結果です。 大統一理論の有力候補の一つでは、陽子の寿命は 1032 年程度でしたが、そうするとカミオカンデで陽子崩壊が観測できないことが説明できません*31。 今まで説明してきた陽子寿命の見積もり(1034 年以上)は、スーパーカミオカンデによる 10 年以上の観測で 1 度も陽子崩壊が検知されなかったことを根拠に算出された値なのでした。

カミオカンデには改良が加えられ、陽子の崩壊だけではなくニュートリノの観測も行えるようになりました。 名前の由来である Nucleon Decay Experiment(核子崩壊実験)も、頭文字の NDE を変えずに Neutrino Detection Experiment(ニュートリノ検出実験)と上手に読み替えました。 *32。

ニュートリノはほとんどの物質をすり抜けてしまうのですが、大量の水を用意すれば、運良く水にぶつかるかもしれません。そのときに発生する光を検出することでニュートリノの通過を間接的に検出できます。

カミオカンデによるニュートリノ検出実験では、以下のような成果が得られています。

歌詞ピックアップ

- 「重さがあるということを世界で始めて発見」

- まさにスーパーカミオカンデがニュートリノについて発見したことです

- 「基本的な理論の見直しを迫る」

- 「宇宙から降り注ぐ」「観測は困難でも重さはそこそこある」「対消滅*34」

- ニュートリノの性質あれこれ

- 「世界は次第に~(中略)~分かれた」

- ものの運動に影響する力は 4 つ

- 重力

- 電磁力

- 強い力

- 弱い力

- 宇宙誕生当初はすべての力は1つで、冷えていくにしたがって違いが生まれ、分かれていったと考えられています

- ものの運動に影響する力は 4 つ

- 「3 種のフレーバー」

- 「1 秒間に 100 兆個」

- この記事を読んでいる間にも1京個ぐらいあなたの体をニュートリノが通過しています

歌詞カードの繰り返しマークはタピオカミルクティーでした。 2箇所あったらニュートリノのマーク(?)だったのでしょうか。

まとめ

今回は、Advent Calendar という機会にかこつけて、大好きなMOSAIC.WAVと趣味の物理学について 2 つの曲のテーマ、素粒子と重力を掘り下げてみました。 実は現代物理では、素粒子論と重力理論はそれぞれ別々の枠組みで作り上げられており、2 つを統一した理論を作ることは未だ成し遂げられていません*35。 いつの日か、2 つの理論を統一する夢の理論が登場して、それをテーマにした MOSAIC.WAV の曲が聴けることを楽しみにしています*36。

MOSAIC.WAV Advent Calendar 2020 明日 21 日目は hinayuma さんです*37。

*1:私も Twitter 等で MOSAIC.WAV について熱く語っているツイートを見て初めて知ったことがたくさんあります

*2:量子論と量子コンピューターについて書くには、時間と力量と余白が足りませんでした。きっと来年の Advent Calendar でやります

*3:この記事を書いているのが締め切り直前ということがバレる

*4:Spotify の集計によると、私が去年一番再生した MOSAIC.WAV の曲がこれでした

*5:ではなぜ高校では一般相対論ではなく近似でしかないニュートンの理論を教えるかというと、1. ニュートン理論のほうが圧倒的に簡単 2. 身の回りの現象であれば誤差はごく僅か ということによります。難解な相対論の計算をしても、(宇宙のようなスケールでなければ)ニュートン理論とほぼ同じ結果しか出ないので、ただ労力の無駄なわけです

*6:より正確にはエネルギー・運動量テンソル。相対論では質量はエネルギーの一形態として解釈されます

*7:じわじわと言いましたが実際は光と同じ速さで

*8:ニュートンの重力理論には、重力の変化が伝わる過程が含まれていません。どんなに遠くで星が動いても、その影響による重力の変化は無限の彼方まで一瞬で伝わることになりますが、それって何か変ですよね?

*9:連星(前掲の動画にあるような、2 つの星が互いの周りを回っているもの)の動きを観測すると、星が徐々に近づいていくことがわかります。このときのエネルギーの減少分と、連星から放出される重力波のエネルギーが一致することから、間接的に存在が確認されていました

*10:Advanced LIGO という最新の装置が稼働してからわずか 2 日後のことでした。この実験施設では、誤検知しないための訓練として時々偽物の重力波データを解析チームに渡すことになっているとのことで、早すぎる検出にチームは疑心暗鬼だったそうです

*11:たとえば、天動説は紀元前 2900 年頃~紀元前 2100 年頃の 800 年分の精密な観測データを元に、2 世紀ごろにプトレマイオスによって大成しました

*12:可視光も電波の一種

*13:そのため、ハッブル宇宙望遠鏡のように宇宙空間で観測したりします

*14:36+29=65 ですが、実際にできた合体後のブラックホールの質量は 65 より 3 小さい 62 でした。太陽 3 つ分の質量エネルギーが(有名な E=mc2 によって)重力波として放出されたと考えられます

*15:宇宙背景放射というビッグバンの名残が(電波で)見える

*16:宇宙の晴れ上がりといいます。歌詞にも出てきますね

*17:驚くことに、"弱い力"が正式名称です。由来は(電磁力に比べて)弱いからです

*18:驚くことに、"強い力"が正式名称です。由来は(電磁力に比べて)強いからです

*19:エモい

*21:ちなみにスーパーカミオカンデの後継機としてハイパーカミオカンデが計画されています。Superluminal → Hyperluminal みたいな名付けですね

*23:標準模型では陽子は崩壊しないということになっています

*24:仮に陽子の寿命を 100 年とすると、宇宙の年齢はおおよそ 100 兆分の 1 秒になります

*25:もちろん生物ではないので死ぬわけではなく、崩壊=複数の素粒子に分裂することの例えです

*26:水素原子には 1 個、酸素原子には 8 個など、原子には原子番号と同じ数の陽子が含まれています

*27:スーパーカミオカンデでは 5 万トンの水(=7*1033 個の陽子)を用意しています。

*28:実は、水はセンサーの役割も果たしています。水は陽子崩壊の影響で微弱な光を放つため、この光を光センサーで捉えることで、間接的に陽子崩壊が起きたことを知ることができるわけです。上手いことできてますね

*29:2020 年 12 月現在、陽子が崩壊する現象は世界で 1 例も観測されていません

*30:SF など創作の世界では割とよく崩壊します。たとえばこれ

*31:そのぐらいの寿命なら観測できるほどたくさん崩壊するはずなので

*32:略語の意味を後から変えたものをバクロニムといいます。MOSAIC.WAV の曲だと、H な国の科学教育に出てくる SOD が(バクロニムとは少し違いますが)ダブルミーニングになっていますね

*33:このような発見は「理論が間違っていて残念」ではなく「理論の限界を発見し改良するチャンスを与えた」と捉えられ、高く評価されます

*34:この記事で触れるには余白が足りない

*35:素粒子論に合わせて重力の量子化(グラビトン)をするのが一番安直な方法ですが、素粒子論の強力な道具である"くりこみ"は、重力には使えないことが分かっています

*36:超対称性理論(Super Symmetry,SUSY)のスージーちゃんが出たりしないかなとか色々と楽しく妄想してます

*37:投稿後にリンク予定

明るい部屋でも綺麗に映る4K超短焦点プロジェクタ専用耐外光スクリーンの購入と設置

はじめに

前回予告していたプロジェクターの機能レポートの前に、先日購入した超短焦点専用スクリーンについて書いておく。

TL; DR

- 超短焦点プロジェクタはスクリーンの歪みに弱いよ

- 金属フレームで突っ張るタイプのスクリーンだと綺麗に映るよ

- 耐外光(Ambient Light Rejection)スクリーンなら、照明ついてても平気だよ

購入理由

今までは普通の布スクリーンを使っていた。

Sugoitiプロジェクター スクリーン 携帯式 16:9 折り畳み式 持ち運びホームシアター スクリーン (120インチ)

- 出版社/メーカー: Sugoiti

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

これは以前の普通のプロジェクタ(参考)の頃から使っていて、安価でそれなりによく映るのだが、歪みが出やすく超短焦点プロジェクタとの相性がよくなかった。

超短焦点プロジェクタはほぼ真下から光を投影するため、スクリーンの僅かな歪みがとても目立ってしまう。*1

歪みについては、金属製フレームに張力をかけて張るタイプのスクリーンを使えば解決できる。 某所で相談したら100万円(!?)の製品を勧められたが、そんなお金はないので AliExpress で探しはじめた。

いくつかの製品を調査する過程で、超短焦点プロジェクタ用に耐外光(ALR: Ambient Light Rejection)という種類のスクリーンが使えることを知った。

スクリーン表面をギザギザに加工することで、超短焦点プロジェクタが投影する下からの光を選択的に反射してくれる。

そのため、日差しのある日中や照明の点いた室内でもそれなりに見れるようになる。

検討の結果、今回は以下の100インチスクリーンを購入することにした。 ja.aliexpress.com

組立

まずはスクリーン裏側の金属フレームを組み立てる。

スクリーン組み立て中。横幅2.2mはなかなか圧迫感ある pic.twitter.com/OVVN6cm5He

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 26, 2019

一度フレームを退避して、スクリーンを投影面が下になるよう床に敷く。 退避したフレームを上から載せたら、スクリーン端の透明ビニール部分を思いきり引っ張り、フレームに巻きつけるようにして固定する*2。

写真だと分かりにくいので説明書。これも分かりにくいな…… pic.twitter.com/4Ill3rdfiE

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 28, 2019

均等に引っ張らないと歪みがでるので、表面の状態を確認しながら何度かつけ外しを繰り返す。ここが一番重要。

最後に見栄えを良くするための枠を取り付けて完成。 付属のフックを壁にネジ止めして、フレームに引っ掛ければよい。

ホームセンターで適当な板を買ってきて、センサーで特定した柱に対してネジ止め。吊り下げ用フックは柱がある場所では柱に、ない場所は仕方がないので板に対して取り付ける。直接壁につけるより安定するはず pic.twitter.com/1eyQG8E5os

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 29, 2019

完成したスクリーン(ブログ用ツイート) pic.twitter.com/9UTgqp5J41

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 28, 2019

表に見えるフレームは実測7mm幅ととても狭額。

結果

暗い部屋での抜群の発色の良さはもちろん、照明をつけた状態でも十分に実用できる。

4K超短焦点プロジェクタ用に、専用スクリーンを買った。環境光の反射が押さえられてるので、3500ルーメンの照明下でも普通に明るく映る(肉眼ではもっと明るく見える&当然縞も出ない)。テレビの代わりとしても十分実用的だな pic.twitter.com/V73favgYjC

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 27, 2019

動画より写真の方が肉眼での感覚に近い写りになるな。これは同じ照明下でFireTVのホーム画面出したところ pic.twitter.com/PGJ9xCTXqQ

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 27, 2019

暗い部屋では、普通のテレビと変わらない綺麗な映り。

暗い部屋でHDR映像流すとこんな感じ pic.twitter.com/tk2PDPYrf5

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 27, 2019

100インチはでかい。

画面サイズの比較にMacBook Pro(15インチ)を置いてみた。100インチなので面積比約45倍 pic.twitter.com/TP2yKkUdFD

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 28, 2019

まとめ

大画面はいいぞ

安価な 4K HDR 超短焦点レーザープロジェクタ Xiaomi (Mijia) MJJGTYDS01FM について(仕様調査/開封編)

前々から購入を検討していた4K超短焦点プロジェクタが、セールで約23万円という衝撃的な価格*1となっていたため、ついに購入した。

今回は、超短焦点モデルを選んだ理由とカタログスペック、開封までをまとめた。 次回記事で画質や設定項目について確認する。

TL;DR

- 6畳間で大画面を楽しむには超短焦点が必要

- 仕様に曖昧なところがあるため、可能な範囲での仕様確認と疑問点の洗い出しをした

- 国内利用にあたっての注意点をまとめた

- 内容物を確認した

なぜ超短焦点を選んだのか

昨年、安価なフルHDプロジェクタを購入した。

当初は背の低い机の上において利用していたものの、投影範囲を避けて座るのが難しいという問題があった。

狭い我が家に焦点距離の長いプロジェクタ置くとこうなるので悲しい pic.twitter.com/DkoC3y05jl

— td2sk🤔️ (@td2sk) April 20, 2018

仕方ないので、いろいろ苦労してプロジェクターを天井吊りにしたことで、この問題は一応解決した。

プロジェクタを天井吊りにできた! pic.twitter.com/aowiN59ASO

— td2sk🤔️ (@td2sk) November 11, 2018

しかし、時々頭をぶつけるなど、邪魔であることに変わりはない。 また、普通のプロジェクタを6畳間に置くと、せいぜい110インチ程度のスクリーンサイズしか確保できない。

一応、2部屋使うことで150インチの表示を得ることはできるが、部屋を跨いでの投影も簡単にできることではない。

短焦点でないプロジェクタで6畳間で150インチ投影しようとすると、思いっきり隣の部屋にはみ出す。部屋の間が天井まで空いてればこれでもいいんだけど…… pic.twitter.com/qbZ11PRKHW

— td2sk🤔️ (@td2sk) September 11, 2018

そのため、6畳間で手軽に150インチを楽しめる超短焦点プロジェクタが必要になった。 また、150インチ級の画面でフルHDでは粗さが目立つため、可能なら4Kにしたいと考えた。

6畳間でこの距離で150インチプロジェクタおいてゲームしたい pic.twitter.com/cy1PPhUZLO

— td2sk🤔️ (@td2sk) August 25, 2018

購入したもの

Xiaomi Mijia MJJGTYDS01FM を Banggood から購入。4/20に注文、5/5に到着した。

似たような商品名・価格で、解像度1080pの旧モデルも売られているので、間違えないように。

商品名に4Kと入っていても信用してはいけない。*2

スペック

メーカー公式の製品ページは中国版のみ用意されている。

現状中国のみでの販売であり、発売から日も経っていないためか、有益な実機レビューは見つからなかった*3。

以下に、各所から引っ張ってきたスペックを統合・一部修正して記載した。合っているかは不明。

解像度周りの疑問点に関しては後述。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 光源 | レーザー (ALPD 3.0*4 ) |

| 光源寿命 | 25,000時間*5 |

| 表示方式 | DMD*6 |

| 解像度 | 4K (3840 x 2160)*7 |

| サポート解像度 | 最大 4K/60Hz |

| 明るさ | 1,500ANSIルーメン? *8 |

| コントラスト比 | 3000:1 |

| 投影比 | 0.233:1 |

| 投影距離 | 0.1 ~ 0.5m |

| 表示サイズ | 80~150インチ |

| インターフェイス | HDMI2.0 x 3, USB3.0, AudioOut, AVInput(?), S/PDIF, LAN |

| オーディオフォーマット | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A, DTS-HD?*9 |

| 電源 | 200-240V / 50-60Hz (100Vでは動作しない) |

| 3Dサポート | ○*10 |

| 本体重量 | 7.2kg |

| 商品重量 | 9.5kg |

| 寸法 | 410 x 291 x 88 mm |

日本国内での利用

- 無線LAN(802.11a/b/g/n)対応しているが、当然技適マークはない。有線LAN、もしくは FireTV など技適の通った製品と組み合わせることになる

- Xiaomi がカスタムした Android 6.0ベースのOS (MIUI TV)が入っている。デフォルトの言語は中国語だが、設定変更で英語にできる。日本語はない

- 付属の電源ケーブルは3ピン(Oタイプ)で、対応電圧も200~240Vと、日本で一般的な100Vには非対応。200Vコンセントがあればアダプタだけで利用できるはずだが、ない場合は100V→200~240Vの昇圧器を別途用意する必要がある

解像度についての疑問

このプロジェクタの表示素子で使われているDMD方式は、極めて高速な画面の切り替え*11ができる。そのため、以下の図のように1フレームのうちに1画素をずらして表示することで、低い実解像度のパネルでも実質4K相当の映像表現を実現できる。

出典: Beam shifting - Optotune

出典: Beam shifting - Optotune

このプロジェクターが、この画素ずらしを利用して4K化しているのか、パネルの実解像度が4Kなのかは、仕様に記載されておらず調べても分からなかった*12*13。

※ DMD 方式については、製造元の Texas Instruments の解説動画がたいへん分かりやすい。 youtu.be

実際に表示した際の画質や対応周波数等は次回記事で確認予定。

開封

外箱

海外通販なので、商品の箱に直接伝票を貼り付けて送られてくる。箱の上部には取っ手が付いているため、持ち運びはしやすい*14。

中身

Xiaomi らしくシンプルな包装。

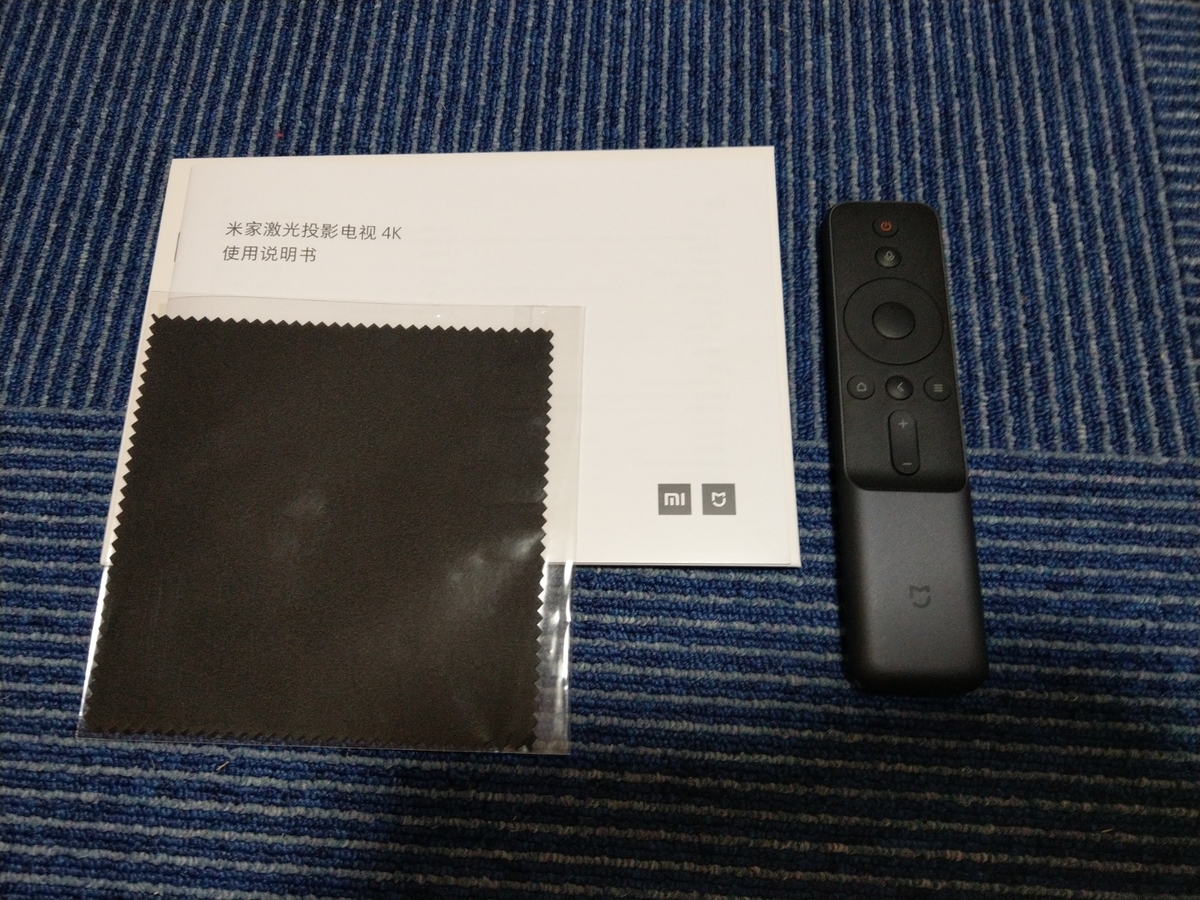

同梱品は、説明書(中国語のみ)とリモコン、レンズ掃除用マイクロファイバークロス。

電池は単4が2本(同梱されていない)。

プロジェクタ本体。中央下の透明部分から光が投影される。その両脇にあるのはおそらく人感センサー*15。

端子類。

プロジェクタ本体には一切ボタンがないため、リモコンを無くした場合はコンセントを抜くしかなさそう。

電源ケーブルとアダプタ。

まとめ(TL;DR再掲)

- 6畳間で大画面を楽しむには超短焦点が必要

- 仕様に曖昧なところがあるため、可能な範囲での仕様確認と疑問点の洗い出しをした

- 国内利用にあたっての注意点をまとめた

- 内容物を確認した

次回は画質や各種設定項目について更新予定

*1:4K超短焦点プロジェクターは、2015年には500万円、直近でも70~100万円で安い方だった

*2:表示できる解像度が低いのに、入力だけFHDや4Kに対応させておいて、それを商品名に入れて販売しているサイトが多々ある。日本のAmazonもほとんど無法地帯といった感じで、国内通販サイトでも信用できない

*3:中国国内向けサイト(BiliBili や Weibo)でユーザー投稿の開封・レビュー動画が何件かはあったが、中国語が分からないので詳細は不明

*4:映画館等で使われるレーザープロジェクション技術らしい。調べたもののよく分からず

*5:3,000時間程度で交換が必要なランプと違って交換の手間がない(1日4時間の利用でも17年以上保つ)。そもそも交換できる仕様ではなさそう

*6:デジタルミラーデバイス。超微小(1辺10μm程度)な鏡が秒間数万回駆動で角度を変えることで、反射の方向を制御する方式

*7:TI の 0.47インチ DMD を使っていることは間違いないが、画素ずらしで4K化しているのか実解像度4Kなのかは不明。詳細は以下

*8: 5,000ルーメン表記しているところが多いが、それは光源自体の明るさ

*9:Weibo の公式アカウントより https://www.weibo.com/5836533026/Hc3PYmN9o?refer_flag=1001030103_

*10:どの形式かは不明

*12:映像を見る分にはあまり影響はないと思う。PCと接続して細かな文字を表示する際は、画素ずらしの方式によっては字が滲むケースもある (そもそも内部的にYCbCr4:2:0だったらどのみち滲むが、本機は少なくとも入力については4K/60p RGB888(YCbCr4:4:4)をサポートしている模様)

*13:画素ずらしと書いてないからといって、画素ずらしをしていないと判断するのは早計だと思う。あえて書かない/誤解しやすく書くケースが多々あるので

*14:名前の入った伝票が貼られているため写真は省略

*15:目を傷めないよう、覗き込みを検知して自動消灯するため